文/黃光彩

由國科會主導的「2025 臺灣量子科技國際研討會」(Quantum Taiwan 2025)於 11 月中旬在台北圓滿落幕。這場盛會成功匯聚了 IBM、NVIDIA 等國際量子巨頭,不僅展示了台灣在量子元件和國際連結上的潛力,更堅定地將發展量子科技視為下一波科技革命的國安戰略。

然而,在會議聚焦的兩大主軸——規模化(Scalability)與連結性(Connectivity)背後,卻隱藏著台灣在量子電腦發展上亟待解決的三大結構性弱點。要真正從「零組件大國」晉升為「系統整合強者」,台灣必須採取更具前瞻性與針對性的改革。

一、會議彰顯的優勢:硬體基礎與國際窗口

台灣憑藉其世界級的半導體與資通訊(ICT)產業基礎,在量子科技的硬體元件開發上具有先天優勢。本次會議中,部份國際大廠的積極參與,顯示台灣在全球量子產業鏈中,扮演著不可或缺的零組件供應者和國際合作夥伴角色。推動這樣的產業鏈連結,是台灣發展量子科技最寶貴的起跑點。

二、警訊:三大核心弱點與結構性不足

儘管基礎穩固,但對照國際巨頭的發展進程,台灣在量子電腦(QC)的系統性發展上,仍存在嚴重的不足:

1. 技術弱點:規模化與系統整合的工程挑戰

會議主題強調的「規模化」,正是台灣最欠缺的實戰經驗:

• 缺乏大規模系統工程經驗: 台灣的科研成果多集中在單一量子位元(Qubit)或實驗室階段。缺乏將數百甚至數千個量子位元 穩定集成、高效控制與錯誤校正(Error Correction)的複雜系統工程經驗,這是從實驗室走向實用化最關鍵的瓶頸。

• 控制與低溫技術整合待加強: 量子電腦的開發不僅是物理學,更需要橫跨控制電子學、極低溫技術等高度複雜的跨領域整合,台灣在這些系統級整合能力上,仍遠遠落後於國際領先者。

2. 應用弱點:軟體、演算法與生態系的缺口

硬體是基礎,但軟體與應用才是創造商業價值的核心。台灣在這方面的佈局明顯落後:

• 量子軟體人才極度稀缺: 我們的資訊人才多集中於傳統IT 與 AI 領域。精通量子演算法、量子化學模擬、量子金融建模的高階軟體人才儲備不足,無法有效利用硬體運算能力。

• 商業化動能不足: 台灣的量子發展仍以「國家隊」和學術研究為主導。缺乏風險資本的投入和商業化導向的量子新創公司,限制了學術成果轉化為實際產業解決方案的速度和規模。

3. 資金與人才:國家戰略資源的投入強度

相較於歐美各國動輒數十億美元的長期國家級量子投資,台灣在總體資金規模和投入強度上仍顯不足。此外,要培養具備「從物理到程式碼」全鏈條知識的複合型量子人才,現有的教育體系在速度與規模上都難以支撐未來的需求。

三、國安級建言:從「零組件」到「韌性系統」的轉型

量子電腦發展已是全球國安戰略的核心。台灣必須將量子科技視為如同半導體一樣的國安級基礎建設,並進行以下三項改革:

1. 國安級人才戰略:聚焦軟體與應用

• 加速跨領域人才培育: 立即在大學端設置跨學院的「量子工程學程」,重點培養具備物理、電機、資工整合能力的人才。

• 人才回流與吸引: 大幅提高對量子軟體科學家、演算法專家的待遇和研究資源,吸引國際和本土人才進入應用領域。

2. 鼓勵創新:建構應用生態系

• 設立量子創新基金: 專注投資具備商業應用潛力(如量子 AI、量子金融)的軟體與服務型新創公司,鼓勵產學研界將技術成果推向市場。

• 推動異質運算合作: 鼓勵產業與國際大廠合作,在台灣建立量子雲端存取中心,讓台灣工程師得以在實際系統上進行規模化的應用開發與測試。

3. 戰略韌性:量子安全與備援機制

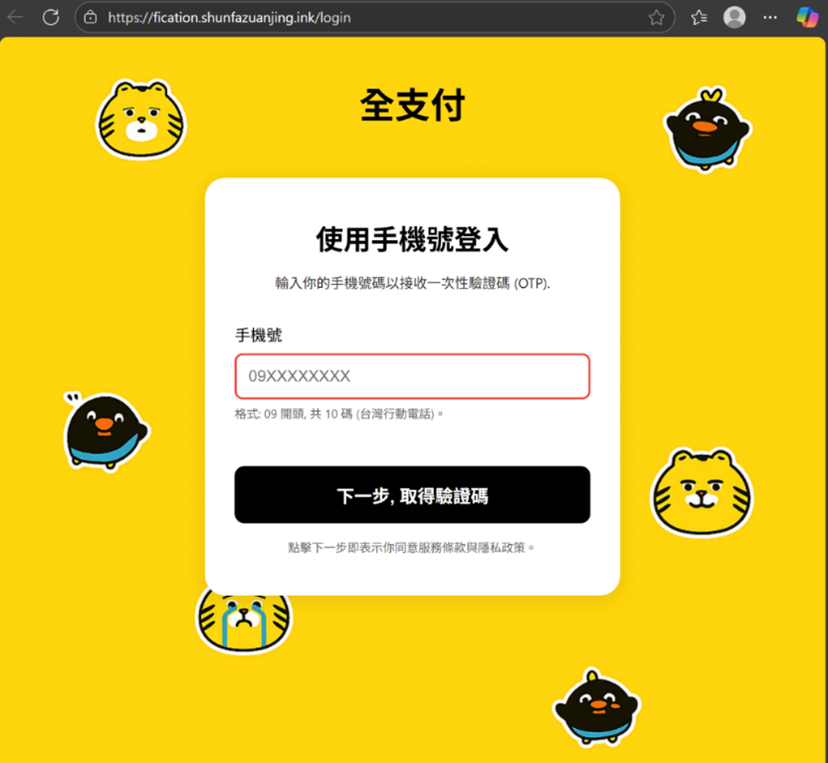

• 重視後量子密碼學(PQC): 量子電腦能破解現有加密體系,台灣必須將 PQC 的導入視為國家級數位韌性計畫的一環,要求關鍵基礎設施和政府資訊系統加速研究與部署,預防未來可能出現的量子攻擊。

Quantum Taiwan 2025 為台灣擘劃了進入量子時代的宏偉藍圖。然而,光有熱情與元件優勢不足以應對全球競爭。台灣缺乏電腦系統架構的人才,根本無法在量子電腦的硬體領域與國際競爭,國家隊是一個錯誤的科技執行方法,台灣跟隨歐美以物理背景的教授來領導量子電腦的發展也不適當,台灣必須正視系統整合和軟體應用的核心不足,以更果斷、更具規模的國家戰略投入,才能真正將量子電腦的「願景」轉化為增強國力與數位韌性的「實力」。

(本文授權非營利轉載,請註明出處:CIO Taiwan)