在川普 2.0 時代下,商業環境變化更為快速、難以捉摸。燈塔工廠是智慧製造的進化體,透過融合 AI 與各類資訊科技,不僅應用範圍更廣、規模更大,也強化了從大量資料中挖掘價值的能力,讓企業具備即時回應挑戰的能力。

文/林裕洋

回顧 2011 年德國政府提出「工業 4.0」概念,期盼透過數位化、自動化和智慧化技術,推動製造業的轉型升級,實現生產系統的自主化、最佳化與客製化。智慧製造是在產品生產過程中,廣泛運用感測器、物聯網、大數據、雲端運算、人工智慧等資通訊技術,讓製造系統具備感知、學習、分析、決策和執行等智慧功能,進而實現工業 4.0 的目標,因應市場的變化與挑戰。

目前智慧製造已成為全球製造業積極實現的目標,而融合 AI 技術的燈塔工廠,則被視為回應川普 2.0 挑戰的最佳解方。要成為「燈塔工廠」,須由企業向世界經濟論壇(WEF)的 Global Lighthouse Network 提出申請(可自薦或被第三方提名),提交技術導入成果與量化績效等資料;隨後由WEF與第三方顧問團隊進行文件審核、遠端/實地驗證與專家評議後,才會公佈入選名單。根據2024年10月世界經濟論壇(World Economic Forum)公布「Global Lighthouse Network: The Mindset Shifts Driving Impact and Scale in Digital Transformation」(全球燈塔網路:思維模式轉變推動數位轉型的影響與規模)報告指出,全球燈塔工廠的數量已達到 172 家。截至2025年1月,燈塔工廠總數已進一步增加至 189 家。

[ 加入 CIO Taiwan 官方 LINE 、 Facebook 與 IG,與全球CIO同步獲取精華見解 ]

華新麗華數位智能發展組織總經理吳明機指出,面對川普 2.0 時代引爆的對等關稅戰,加上即將來臨的碳邊境稅,以及全球需求變動難以預測等問題,現行智慧製造恐怕不足以應付市場挑戰。在 AI 技術湧現下,智慧製造正從基礎的數位化,轉型為以資料驅動與 AI 深度應用為核心的新階段。這意味企業不僅要擁有海量資料,更要可從海量資料中提煉出有價值的洞察,並透過 AI 力量,實現生產流程的智慧決策、自我最佳化與高度自動化,朝燈塔工廠邁進。

根據 2024 年 BCG(Boston Consulting Group,波士頓諮詢集團)發布「Using Digital Twins to Manage Complex Supply Chains」(使用數位分身管理複雜供應鏈)報告指出,企業若透過 AI 驅動的機率預測模型,結合歷史需求模式、供應表現、庫存提取、短期消費變化等內部資料,以及產業指數、港口利用率、運輸量等外部資料後,能更精準地預測需求和分析供應模式,並提前數週或數月識別風險。早期採用者可實現預測準確性提升 20%至 30%,順利將延誤和停機時間減少 50%至 80%。

克服成本與人力挑戰 首推智慧製造

前面提到,智慧製造已是現代工廠的大腦和神經系統,這不只是技術層面的整合,更是一場由 IT 基礎設施驅動的深層變革。從前端的資料收集、治理、分析到最終的應用,IT 系統堪稱是工廠的智慧中樞,讓資料從「資訊」升級為「智慧」,讓企業在日益競爭的市場中脫穎而出。

中華民國全國工業總會秘書長呂正華指出,工業 4.0 一直是臺灣政府產業政策中非常重要的課題,如「5 加 2 產業創新」、「六大核心戰略產業」,還是「五大信任產業」等,是驅動產業轉型升級的國家級戰略。除頂尖企業在智慧製造有亮眼成績外,政府也積極協助中小企業推動轉型,期盼解決人力老化的問題。以染整業為例,資深染整師傅都擁有非常寶貴經驗,只是隨著員工年齡漸長,若無法將經驗傳承給年輕人,恐怕會影響到工廠運作。因為只要染料配方稍有誤差就會影響產品顏色,此時若能透過數位化和工業 4.0 實現整廠協作,就能有效解決這些問題,提高生產穩定性和效率。

尤其許多臺灣產業在全球市場有強大優勢,若企業將累積長達 20~30年產業知識結合數位資訊能力、AI,可望進一步擴大與競爭對手差距,維持在產業中的領導優勢。呂正華表示以緯穎的 ODM direct 模式為例,即是將累積 OEM/ODM 能力轉化為速反應市場需求的能力,進而享有更高的毛利和競爭力。

「無論是數位化或者智慧製造,面對現今成本上升及勞動力短缺等挑戰下,都是不可或缺的重要因應之道。」CIO 價值學院暨 CISO 資安學院院長盛敏成解釋:「所以過去 10 多年來政府單位都透過多元政策推動,也累積許多非常亮眼成績,在帶動整體經濟成長之外,也達到提升整體 GDP 成長的目的。」

三大面向擴大 AI 應用 燈塔工廠成標竿

相較於智慧工廠,燈塔工廠被認為能因應川普 2.0 時代挑戰的關鍵,在於更在於 AI 技術應用更為深入、規模更大,以及運用 AI 從大量資料中挖掘出價值的能力。

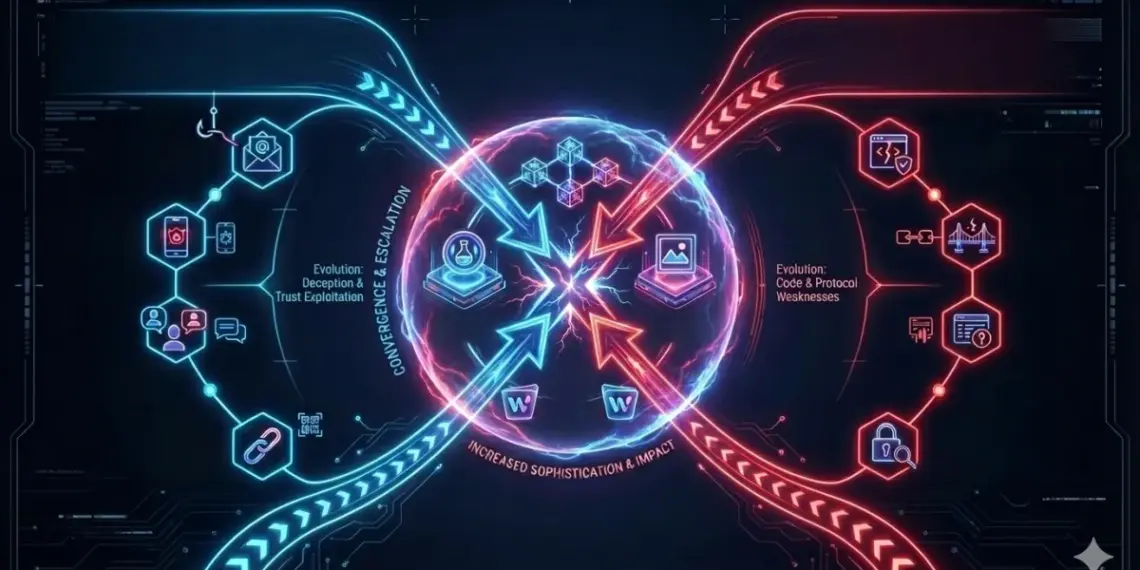

2024年麥肯錫在「How manufacturing’s Lighthouses are capturing the full value of AI」指出,燈塔工廠最大特色在於「擴大 AI 技術的應用範疇,實現跨工廠、跨價值鏈的效益」。此份報告提到燈塔工廠運用 AI 技術有三大特色,首先是 AI 與其他新興技術融合,即與自動化、數位分身、雲端運算、邊緣運算等技術深度整合,形成協同效應、擴大 AI 影響力。如 AI 結合物聯網的資料採集,能實現更精準的預測性維護。

燈塔工廠第二大特色為積極「推動跨職能、跨領域的協作」。企業能否成功部署 AI 關鍵除仰賴 IT、OT 等融合,也需依靠生產、供應鏈、研發等跨部門的合作,才能真正解決業務痛點。第三點則是以人為本的技能轉型。當企業在推動專案過程中,也需積極投資於員工的技能再培訓、技能提升,如培育資料科學家、AI 工程師等,確保人與 AI 協同工作。

[ 延伸閱讀:MCP ─ AI 模型與數據世界的橋樑 ]

業者便指出,「企業推動 AI 專案過程中不能僅仰賴單一部門,必須由 AI 部門帶領、整個IT 部門協助,才能順利達成專案目標,否則即便成功部署 AI 應用,也會因為產生非預期瓶頸都會導致系統沒有發揮預期效益。隨著公司持續擴大推動 AI 專案,我們也成立數位員工部門,協助各部門深化 AI 技術,如助財務部門對發票、為法務部門審核合約。面對數千家供應商的合約,AI代理的數位員工能有效找出潛在問題,這是法務人員難以獨立完成的任務。值得一提,數位員工在公司流程中被視為一個『人』,擁有自己的座位和電腦,可接收訊息並 24 小時工作,且錯誤率非常低。」

目前臺灣的燈塔工廠案例主要集中在高科技企業,傳統產業中則鮮有燈塔工廠的出現,反映臺灣傳統產業在導入智慧製造技術與轉型思維上的相對緩慢關鍵。相較之下,身為世界工廠重心之一的中國,在強大消費市場支撐下,燈塔工廠數量約佔全球 40%以上,且有不少是屬於傳統產業的案例。面對全球市場的高度不確定性,臺灣傳統產業更應加快導入創新科技的腳步,否則恐怕難以與其他國家競爭。

(本文授權非營利轉載,請註明出處:CIO Taiwan)