在地化、合規化與普惠化三路並進

台灣憑藉深厚金融資料與健全監管,積極打造本土金融大語言模型,結合多模型協作的 Agentic AI 與精準微調,邁向在地化、合規化、普惠化的金融 AI 生態系。這不只是技術革新,更是確保台灣在國際金融版圖中佔有一席之地的戰略行動。

文/王儷玲(政治大學金融科技研究中心主任、前金管會主委)

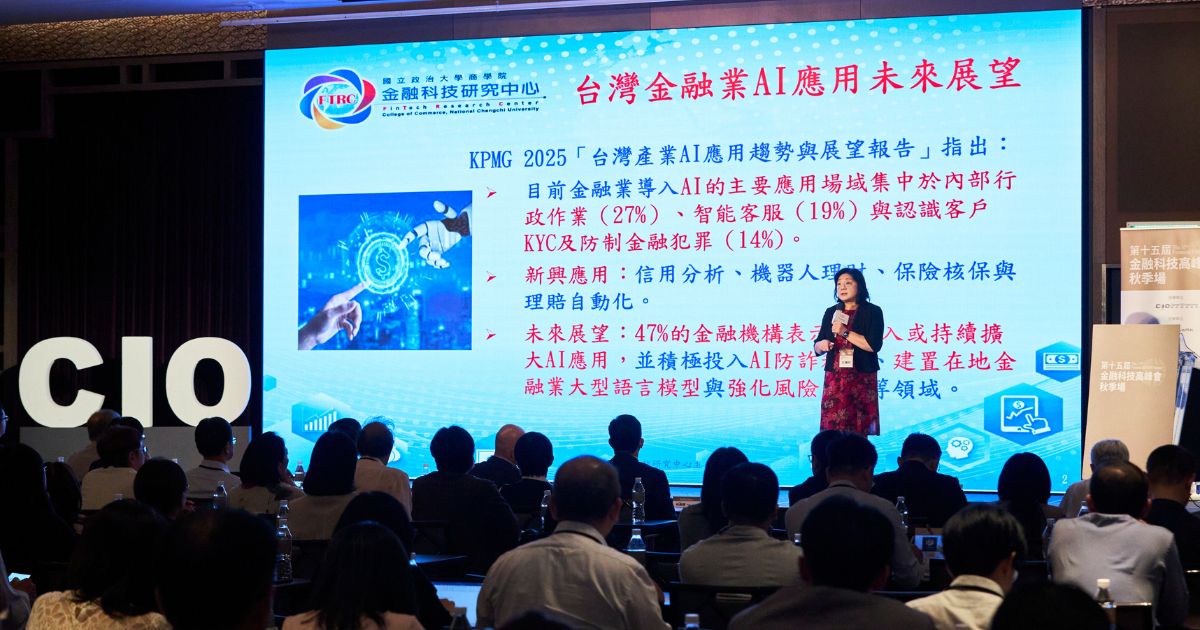

2025 年,生成式 AI 以前所未有的速度推動全球的產業轉型,它不再只是提升效率的工具,而是產業升級、提升國家競爭力以及金融安全的核心基礎建設。特別是在金融業,AI 的滲透已成為顯學,從投資研究、智能客服到詐欺偵測,金融業的運作模式正在被 AI 重新定義。根據麥肯錫(McKinsey)的研究,全球生成式 AI 每年約創造 2.6 至 4.4 兆美元的經濟價值,而金融業正是受惠最深的產業之一。

然而,這場浪潮雖然風起雲湧、快速推進,卻也伴隨著風險。世界經濟論壇(WEF)提醒,金融業在導入 AI 的過程中,若忽略責任治理與監管合規,其潛在風險甚至可能超越技術帶來的效益,例如資料隱私保護不足、模型偏差、資安漏洞以及黑箱決策等問題,讓全球監管機構不得不加快監理腳步,並推動「主權 AI」(Sovereign AI)的戰略思維。因此,越來越多國家選擇建構「在地化金融 AI 模型」,以避免過度依賴國際科技巨頭,確保金融數據主權與產業安全。

在這股全球 AI 發展的趨勢下,台灣同樣面臨挑戰與契機。挑戰在於資源有限與國際競爭激烈,而契機則來自台灣長期累積的龐大金融數據、相對健全的監管體系,以及與國際 AI 生態接軌的潛力。因此,如何能把握時機建立本土金融 AI 優勢,將是台灣能否在未來國際金融版圖中占有一席之地的重要關鍵。

全球金融 AI 的發展路徑

在國際舞台上,美國、歐洲與亞洲早已經展現出不同的金融 AI 發展策略。美國方面,證券交易委員會(SEC)針對金融機構使用 AI 制定更嚴格的規範,要求投資顧問在投資建議中揭露模型參與的程度,以保障投資人知情權。同時,摩根大通與花旗銀行等大型金融機構已經開始建立內部專屬的 AI 模型,應用於交易與風險管理,目的在於降低對外部雲端模型的依賴,確保敏感資料安全。

歐洲則選擇透過立法推動 AI 合規化。《AI Act》已將信用評分、支付、反詐與金融風控列為高風險應用,要求模型具備高度透明性與可解釋性。歐洲的策略核心在於法規先行,確保技術導入不會破壞市場穩定。

[ 加入 CIO Taiwan 官方 LINE 、 Facebook 與 IG,與全球CIO同步獲取精華見解 ]

亞洲則展現出更多元的探索。中國強調以政策驅動,推動 AI 與監管科技的結合,藉此強化金融風控。新加坡金管局(MAS)推出的「Veritas Initiative」計畫,透過具體框架引導金融機構在導入 AI 時必須遵循公平、透明與倫理的原則。日本則在保險與投資領域積極實驗 AI,並配合法規調整,以建立更值得信賴的金融 AI 生態系。

這些國際經驗都凸顯出金融 AI 的競爭早已超越單純的技術能力,而是逐漸演變成合規性、在地化以及跨境協作的競爭。對台灣而言,唯有及早建立本土模型,才能在亞太金融市場中形成自我優勢。

台灣金融大語言模型的建構與重要性

在這樣的國際背景下,金管會彭金隆主委在 FinTechOn 2025 & AFA 高峰會中表示,金管會正積極鼓勵台灣金融界研發「金融 AI 大語言模型」,以準確解決台灣金融 AI 應用的問題。這樣的發展計畫絕不是單純的技術實驗,而是一項關乎台灣金融主權與產業升級的戰略工程。

台灣金融 AI 大語言模型(Financial LLM)的發展計畫是由金融科技產業聯盟下的中信金控操盤規畫,結合國立政治大學金融 AI 創新中心、輝達(NVIDIA)與亞太智能機器(APMIC)等合作夥伴,致力於打造全球第一個以繁體中文金融場景為核心的大語言模型。此次合作採取產、官、學協作模式,希望在資料、模型與算力上建立長期基礎,應用金融知識庫生成思維鏈(COT)知識,幫助 AI 模型理解完整的金融業務邏輯,也讓模型具備業務推理能力,提高正確度。在金融資料層面,政大負責整合銀行、保險與證券三面向的金融書籍、研究報告與知識庫;中信金控帶領超過十家金融機構參與專案,進行模型技術落地測試與資料校對;APMIC 則主導微調任務與 AI 模型交付;而國網中心將提供 GPU 算力與雲平台服務,NVIDIA 也以超級電腦「Taipei-1」提供高效能運算支援,並提供微調任務之加速軟體技術與科技顧問。最後再由政大領軍制定具有判斷能力的評估模型,與聯盟銀行共同審議,建立對台灣金融知識評估模型的共通標準,在符合監管要求下,完成最懂台灣金融的推理型大語言模型。

台灣金融大語言模型的訓練過程就像讓「AI 大學生」到大學就讀,必須經歷課程地圖設計、模擬訓練與考核驗證,就如同大學生必須通過「畢業考」一樣,要確定能順利通過所有評估模型的測試,才能投入實務應用。這種標準化流程不僅能提升大語言模型的專業性,也讓監管單位可以進行透明驗證,避免黑箱決策的風險。因此,建立台灣金融大語言模型可以達到以下三項目的:

(一)避免本土金融數據過度依賴國際雲端平台,從而降低資安與合規風險;

(二)吸收在地語言文化、監管規範與本土市場金融專業知識,確保模型能貼近實際需求;

(三)透過在地優勢,幫助台灣金融業在國際市場上展現差異化競爭力。

台灣目前的發展方向是與國際趨勢相互呼應的。Deloitte 與 PwC 的報告都指出,若要讓金融 AI 真正落地,金融機構必須同時建立責任 AI 框架與標準化測試機制,並共同參與計畫與人才培訓,以確保模型的可信度與可解釋性。台灣的金融大語言模型計畫,正是此一理念的具體實踐,將台灣成為金融數位轉型與安全治理的基石。

產業應用新典範:走向 Agentic AI 多模型協作

輝達 NVIDIA 執行長黃仁勳表示,代理式人工智慧(Agentic AI)是 AI 發展的下一波浪潮,將為各產業迎來重大變革。因為 Agentic AI 不僅能回應指令,更能自主執行任務,將複雜問題分解為多步驟,並利用多種工具和資源達成目標,而大語言模型正是 Agentic AI 應用的基礎工程。NVIDIA 從全球趨勢觀察發現,生成式 AI 的發展已經從「單一大模型」進入「多模型協作」的新階段。在國際金融應用中,加拿大皇家銀行(RBC)已率先導入 Agentic AI,不僅應用於投資建議與詐欺偵測,更透過多模型討論的機制,顯著提升投資策略的精準度,並有效降低詐欺案件的發生頻率,未來這樣的 AI 應用將成為金融業的標準配置。

根據 Gartner 與國際數據公司(IDC)的預測,到 2028 年多數金融應用都將全面整合 Agentic AI 的技術,走向多模型協作新典範,這也將徹底改變金融決策與風險管理的模式。所謂多模型協作 Agentic AI 是由多個專業 AI 模型彼此對話協作,就像一個由不同專家組成的團隊,能共同討論並產出更準確的決策。這樣的方式不僅能解決單一模型知識不足或偏差的問題,更能大幅提升決策的準確度與可信度。

對台灣而言,國際成功經驗極具啟發性,也非常值得借鏡。這不僅關乎技術創新,更是產業自主與國際競爭力的關鍵突破。如果我們能在本土文化與金融法規的基礎上,先建構專屬於金融業的大語言模型,並進一步結合 Agentic AI 的協作架構,才能有機會在亞太地區發展出適合台灣特色的金融 AI 新典範。

微調是 AI 落地展現價值的關鍵

然而,要讓 AI 真正落地,光有大語言模型與多模型協作仍是不足的,還必須進行微調(fine-tuning)。PwC 的研究發現,超過八成的企業在導入 AI 時,都需要透過微調才能符合自身企業需求。有豐富 AI 落地經驗的亞太智能機器(APMIC)也指出「微調是 AI 落地的重要挑戰」。雖然生成式 AI 發展迅速,但 86% 的企業在導入 AI 時,必須進行大量微調,才能讓 AI 真正理解並應用企業的專屬知識。APMIC 將 AI 知識發展劃分為以下三個層次:

(一)文化知識:掌握在地語言與文化脈絡;

(二)行業知識:涵蓋金融法規、投資邏輯與專業流程;

(三)企業知識:反映內部決策與專屬 know-how。

一般通用模型的目的是用一個模型完成所有工作,往往只能處理第一與第二層,卻無法深入第三層。而垂直模型可讓 AI 執行特定業務功能中更明確界定的任務,並可存取與任務相關的結構化資料、規則和系統,可整合第三層。這就是為什麼在過去的實驗中,台灣發展的垂直金融模型表現甚至優於最新的國際開源模型,因為只有結合這三個層次,AI 才能真正為企業創造新價值。

[ 推薦閱讀:迎接台灣金融 AI 新紀元 ]

APMIC 也指出,現行 AI 評測過於偏重基礎題型與選擇題,忽略了更接近實務的邏輯申論題與案例分析,導致評測時「分數亮眼」,卻出現難以落地應用的落差。通用模型就像「選擇題」能考高分的選手,卻在需要深度推理與情境應用的「申論題」上表現不足。同時,微調是一項繁複的工程,涉及資料清理、算力配置、驗證等複雜流程,還必須處理 AI 模型「可塑性」與「遺忘性」的差異:前者代表能否持續學習新知識,後者則是是否會遺忘原有知識。若選錯模型,往往會造成投入高成本卻無法落地。這也代表企業不能單純依賴國際評測,而必須建立自己的標準與專屬 AI 評測模型。未來台灣的金融 AI 發展必須呈現「通用模型」與「垂直模型」並存的格局,唯有透過在地化專屬模型與企業內部標準,AI 才能成為產業升級的真正動能。

台灣金融 AI 的發展戰略藍圖

綜觀全球發展,金融 AI 的未來方向已經相當明確,必須做到在地化、合規化與普惠化的三路並進。這三大支柱相互支撐,將逐步形塑完整的台灣金融 AI 生態系。它不僅能強化台灣金融業的國際競爭力,也能確保我們在全球金融秩序重組的過程中保有發言權。

對台灣而言,建構金融大語言模型是非常重要的基礎,能確保金融數據主權與專業落地。接著就必須推動多模型協作的 Agentic AI,才能進一步提升產業應用的透明度與風險控管;而發展垂直模型與普惠應用,則能確保中小型金融機構也能共享 AI 數位轉型的產業紅利。

當主權 AI 浪潮加速,唯有以自主、安全與合規為核心,台灣才能打造屬於自己的金融 AI 藍圖。這不僅是一場產業轉型,更是一個讓台灣在國際舞台展現智慧與韌性的關鍵契機。

(本文授權非營利轉載,請註明出處:CIO Taiwan)