文/張瑞雄(資訊系教授、台北商業大學前校長)

在科技的進步中,人工智慧不再只是輔助決策的工具,而逐步走向能夠獨立行動、具有自主目標的智能代理。這種新興的「代理式人工智慧」(Agentic AI)正在推動企業邁入全新的生產力階段,也挑戰著人類長久以來「人思考、機器執行」的固有分工。這不僅是技術的突破,更是組織、社會與文化的一場深刻轉型。

古語有云「工欲善其事,必先利其器」,器具的進步總會反映在生產模式的革新。今天的人工智慧早已不是單純的「器」,它更像是一位可以獨立思考的同僚。這種角色的轉換,使人類需要重新審視自己在工作場域中的定位,並決定要如何與這些「數位同事」共舞。

許多企業已經展開代理式 AI 的試驗計畫,但從試點到全面落實之間仍存在巨大落差。最主要的障礙並不在於技術本身,而在於既有系統的整合、組織的準備度,以及領導層是否願意推動必要的流程再造。這反映了一個關鍵現實,任何新科技若只是被「疊加」在舊的框架之上,往往難以發揮潛能。唯有當企業勇於重構工作流程,並調整治理模式,代理式 AI 才可能真正扎根。

這樣的過程中,組織領導的態度格外重要。若只是將 AI 當作降低成本的工具,而非驅動價值創新的伙伴,推動就會止步於表面。當代的領導者需要的不只是技術判斷力,更需要具備「變革意志」。因為 AI 不只是效率的提升,更牽涉到文化的更新與角色的再分配。

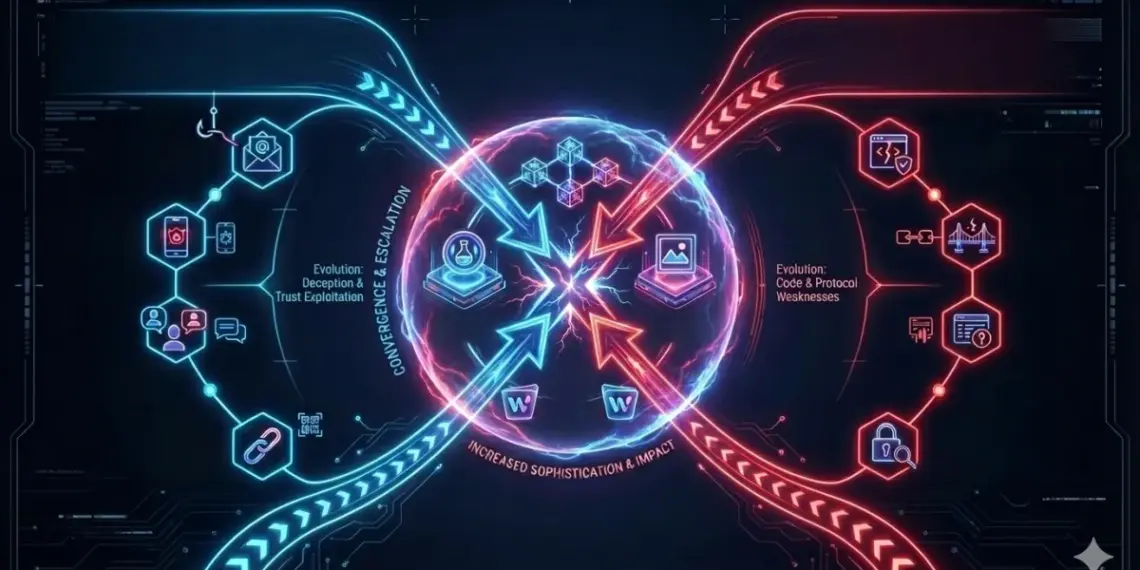

傳統的人機協作模式,通常是人類提出指令,AI 提供結果。但在代理式 AI 的架構下,情境正悄悄改變。AI 代理能夠依照既定目標,自主作出一連串決策,甚至在某些任務中完全接手流程。在人類與 AI 的分工中,人類逐漸轉型為「指揮者」與「調解者」,負責設定方向、判斷價值、處理意料之外的狀況。

這種轉變並非簡單的權限下放,而是一種更高層次的合作。人類提供的是對環境與倫理的敏感度,AI 提供的是龐大的資料處理能力與快速執行力。兩者結合後,不只是「1 加 1 大於 2」,而是能夠衍生出新的工作模式。舉例而言,供應鏈管理的場景中,AI 代理可以即時調整庫存與物流配置,而人類則專注於長期策略與夥伴關係的經營,這種搭配使企業能兼顧效率與靈活度。

[ 加入 CIO Taiwan 官方 LINE 、 Facebook 與 IG,與全球CIO同步獲取精華見解 ]

無論技術如何進步,信任始終是人機合作的根本。若使用者不理解 AI 為何做出某種判斷,便難以放心交付任務,透明化與可解釋性成為不可或缺的要求。這意味著,AI 系統需要提供可追溯的推理過程,讓人類能夠審視與調整,而非成為一個「黑箱」。

此外角色邊界的清楚劃分也十分重要,當人知道 AI 在流程中扮演的功能,並理解自己仍需承擔最終責任,才可能形成穩定的合作關係。這種「互補而非替代」的認知,是人類接受代理式 AI 的前提。

許多 AI 專案失敗原因之一,便是人力資源與技能準備不足。隨著代理式 AI 普及,工作者需要從「執行者」轉型為「規劃者」,懂得如何與 AI 互動、如何設定明確目標、如何根據 AI 輸出的結果做出價值判斷。這是一種能力的更新,更是一種文化的轉型。

對教育體系而言,這意味著課程不應只專注於技術知識,還必須涵蓋批判思維、跨域整合與倫理判斷。因為未來的競爭力,來自能否正確引導 AI,而不是單純操作 AI。

雖然應用前景廣闊,但企業仍然憂慮成本、風險與治理問題。整合複雜度與數據品質不足,是阻礙落地的主要因素。若無法建立可靠的數據基礎,AI 的判斷只會放大偏差。另一方面,安全與倫理問題也需要被嚴肅看待。當 AI 代理擁有更多決策自主性,誰來承擔失誤責任?這不只是技術問題,更是法律與社會規範必須回答的課題。

因此建立一套完善的治理架構,將是 AI 代理能否大規模落實的關鍵。這包含了資料治理、風險管理、審計機制與倫理規範。若能兼顧創新與責任,AI 的潛能才能在社會獲得信任與支持。

[ 推薦文章:CEO、CIO 迎接 AI 浪潮 ]

回顧歷史,每一次科技革命都伴隨著人類角色的重構。蒸汽機解放了勞力,電力拓展了工業規模,資訊科技則改變了知識傳播方式。而今天的代理式 AI,則是第一次挑戰人類在「思考」與「決策」上的壟斷地位。

這種轉變未必意味著人類被取代,而是角色的升級。人不再需要疲於奔命地處理瑣碎任務,而能將更多心力投注於創意、判斷與價值觀的塑造。正如古人所言「君子和而不同」,人與 AI 的合作應該是和諧共處,但仍保有各自獨特的價值。

代理式 AI 不僅是一種技術現象,更是對人類工作方式與社會秩序的深層挑戰。它要求我們在效率與倫理之間找到平衡,在創新與治理之間取得共識。最終,它不是要取代人,而是要與人共同構築一個更具創造力與韌性的未來。

(本文授權非營利轉載,請註明出處:CIO Taiwan)