文/思科

思科《人工智慧準備度指數》調查最新結果顯示,全球 13% AI 就緒的領導企業(亦即「領導者」,Pacesetters)展現出截然不同的架構決策思維,從而形成複合優勢。值得注意的是,97% 全球領導者已能以更高效率及更大規模推進 AI 部署,成功實現 AI 應用並獲得相關投資回報。

思科亞太、日本及大中華區雲和人工智能基礎設施業務總經理 Simon Miceli 表示:「今年的報告顯示,AI 領導者在架構思維上與眾不同,我們調查中的領導者正是最佳案例。他們建立以網路為核心的架構,優先強化電力架構、持續優化,並自始便將安全納入考量。正因如此,97% 全球領導者能實現具體且可擴展的價值。相比之下,68% 台灣整體企業缺乏這種前瞻性的架構思維,則面臨累積 AI 架構債務(AI Infrastructure Debt)的風險。這些取巧捷徑與落差最終會演變成阻礙創新與競爭力的瓶頸。」

思科 2025 年度《人工智慧準備度指數》調查指出,AI 領導者的四大架構決策特質如下:

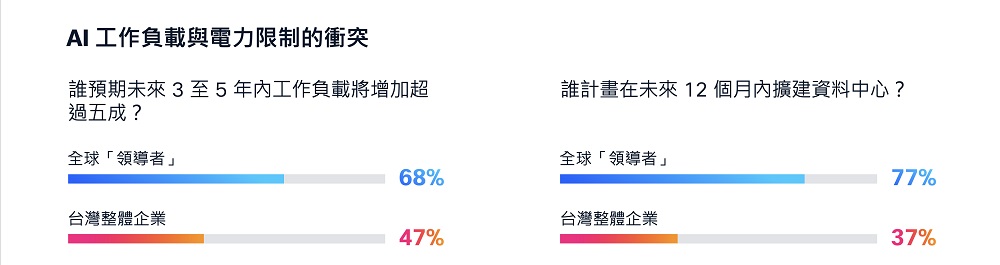

1.未雨綢繆,在電力限制成為瓶頸前,預先化解挑戰

一半的受訪台灣企業預期,未來三至五年內, AI 工作負載將增加超過五成,其中 37% 計畫於未來 12 個月內擴建資料中心。然而,電力架構通常需花費 18 至 36 個月方能建設完成。全球 96% 領導者已建置專用架構以優化電力消耗,而僅39% 台灣企業做到同樣部署。近半數台企正擴建 AI 運算能力,卻缺乏相應的電力架構支撐。領導者未雨綢繆,提前為難以事後補救的挑戰做好部署。

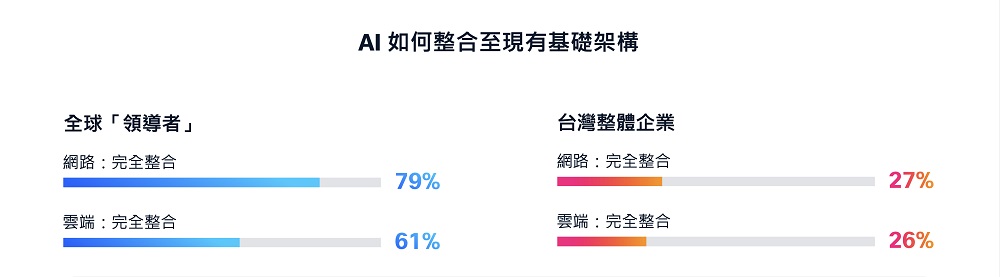

2.將網路視為基礎,而非事後考量

儘管大多數受訪者聚焦於運算能力,領導者更重視網路架構。81% 全球領導者認為其網路已達至 AI 工作負載的「最佳狀態」,相較之下,僅 19% 台灣整體企業持相同看法。當工作負載倍增時,網路往往會先於運算成為瓶頸,而在實際運行中重新佈局資料中心並非易事。在整合層面上,領導者整合 AI 與網路的比例(79%)高於與雲端整合的比例(61%)。受訪台企在兩者的整合程度相似,但明顯落後(網路為 27%,雲端為 26%),且無明確優先順序。領導者選擇以網路為基礎,所有系統皆建構於此基礎之上。

3.持續優化,不止於部署階段,實現真正價值

將 AI 模型正式應用於實際場景固然值得慶賀,但其效能可能隨時間逐漸減弱。領導者專注於部署後的持續優化,72% 設有自動化再訓練機制的持續監控系統,遠高於台灣地區的 16%。此舉大幅提升效率,65% 領導者能在一小時內完成模型更新且幾乎無須停機(台灣整體企業數字僅為 33%)。這種優勢會隨時間持續累積:優化速度快 3 至 4 倍的企業,每年可運行超過 50 次週期,遠超過一般企業 12 至 15 次的平均水平。領導者將部署視為起點,而非終點。

4.構建可加快業務效率的安全架構,而非拖慢步伐

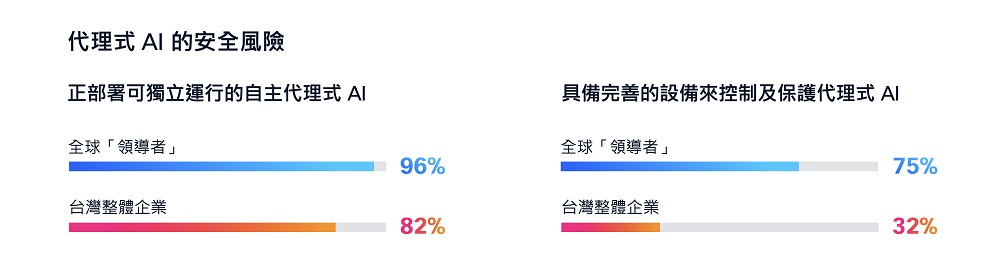

領導者自始就將安全納入架構設計。84% 全球領導者採用端到端加密並進行持續監控(台灣整體企業數字僅為 21%)。對代理式 AI 而言,這種安全策略變得尤為關鍵:82% 台企正部署自主代理式 AI,惟僅 32% 能夠妥善確保代理安全。相較之下,96% 領導者正部署自主代理式 AI,而 75% 能夠有效保障安全。雖然數字顯示仍存在不足,但由於領導者一開始便在架構中融入安全設計,而非附加在架構之上,所以更容易管控。領導者在架構中預先構建安全機制,讓安全推動創新,而非拖慢步伐。

5.AI 架構債務的複合成本

領導者之所以領先,並非由於投放更高成本,而是因為他們在架構層面提早部署。在工作負載需求逼近前、在瓶頸浮現前、在安全尚未演變成迫切需求前,便早已做好準備。

被動部署 AI 的企業正面臨 AI 架構債務累積的風險。這些早期警訊在台灣受訪者中已初現端倪——企業部署代理式 AI 的速度遠快於其安全防護能力,僅 19% 台企的網路處於最佳狀態,61% 缺乏足夠的電力架構,然而已有一半受訪者預計工作負載將增長超過五成。

這一技術債務或會演變成營運風險、資安漏洞、合規挑戰和競爭劣勢。

企業今日所做的架構選擇,將決定未來的發展潛力,而領導者早已取得關鍵優勢。